Артём

Этот день не будет перегружен всякими древностями – первую половину провели в Беловежской Пуще. Очень мне там понравилось. Даже жить приглашали переехать  А что? Воздух чистый, продукты хорошие, зверей, рыб, грибов и ягод – полно, на деньги от продажи московской квартиры можно хоромы отгрохать, да ещё и на жизнь останется, до шенгена – рукой подать по хорошим дорогам – чего ещё нужно чтобы встретить старость?

А что? Воздух чистый, продукты хорошие, зверей, рыб, грибов и ягод – полно, на деньги от продажи московской квартиры можно хоромы отгрохать, да ещё и на жизнь останется, до шенгена – рукой подать по хорошим дорогам – чего ещё нужно чтобы встретить старость?

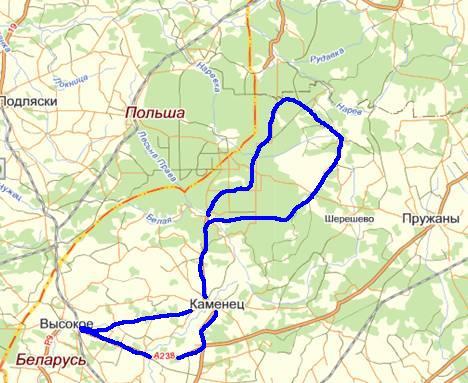

Утром позавтракали, затарились картами, путеводителями и сувенирами и отправились вглубь Пущи (насчёт «вглубь» - это, типа, шутка – Пуща самый крупный лесной массив в Европе)

Первым делом посетили вольеры с животными.

Зверушки живут там не то, что в зоопарке – гораздо привольней. Строят новые вольеры, заменяют сетку в старых (сквозь неё не то, что фотографировать – иногда и смотреть было неудобно). Зверей там много, видели оленей, косуль, пятнистых оленей, лося, кабанов, волков, лошадей, медведей, зубров, бизонов, птиц мирных и хищных, всякую мелочь – вообщем всех не упомнишь, так что слайды:

Флегматичный лось Яшка:

Но самые красавцы там – кабаны  В отличие от других зверей эти сразу подошли к нам поближе, позировали и вообще вели себя очень общительно

В отличие от других зверей эти сразу подошли к нам поближе, позировали и вообще вели себя очень общительно

Погружён в думы как в грязь и в грязь как в думы

А вот и зубры:

Тоже какой-то задумчивый

А дальше мы поехали на автобусную экскурсию. Весь народ почему-то рванул к Деду Морозу (белорусский Дед живёт в Пуще), судя по фото там интересно, но всё же больше для детей, да и в +27 видеть Деда Мороза как-то не хочется  Вообщем нас на экскурсии в автобусе было только 6 человек.

Вообщем нас на экскурсии в автобусе было только 6 человек.

Вот это озеро примечательно несколькими фактами – во-первых, оно ПРОСТО ОГРОМНОЕ, во-вторых, после какой-то неудачной мелиорации в 60-е годы Пуща начала сохнуть и озеро искусственно углубили – теперь глубины доходят до 8 метров. Рыбы, говорят, навалом, но вылов разрешён только местным жителям. В-третьих, данное озеро является водоразделом Балтийского и Чёрного морей.

Вот про это указатель тоже есть что порассказать. Всё бы вспомнить  Значится так: то, что серое – старинное, сделано при Александре, то, что чёрное – восстановлено, т.к. после революции всё это отшибли. Шарик слева маленький, шарик справа – больше, показывает направление движения, слева – Польша, справа – Петербург. На гербе, соответственно Александр III, поляки, когда данная часть Пущи принадлежела им, отбили одну голову у орла, и оставили только обращенную в сторону России. На территории Пущи (которая проходит по 2 государствам – Беларуси и Польше) находится (вроде бы) 12 таких знаков, но отреставрированы только те, что на территории РБ, поляки отказались восстанавливать их.

Значится так: то, что серое – старинное, сделано при Александре, то, что чёрное – восстановлено, т.к. после революции всё это отшибли. Шарик слева маленький, шарик справа – больше, показывает направление движения, слева – Польша, справа – Петербург. На гербе, соответственно Александр III, поляки, когда данная часть Пущи принадлежела им, отбили одну голову у орла, и оставили только обращенную в сторону России. На территории Пущи (которая проходит по 2 государствам – Беларуси и Польше) находится (вроде бы) 12 таких знаков, но отреставрированы только те, что на территории РБ, поляки отказались восстанавливать их.

А это грабовая роща – редкое дерево, древесина очень тяжёлая и плотная, с интересным рисунком, мебель из него ценится. Граб – показатель экологически чистого места.

А это дуб-великан. Диаметр – 200 мм, высота 28,5 м, возраст более 560 лет! Здоровущий – ого-го! Причём не самое большое дерево в Пуще, просто сказали к другим не проехать

Немой свидетель тех времён, когда в беловежских лесах охотились великие князья литовские, польские короли, русские императоры и другие знаменитые люди прошлых эпох.

Вкусно пообедали и рванули в город Каменец – там сохранилась до наших дней оборонно-сторожевая башня, ошибочно называемая "Белая вежа". Башня эта является типичным оборонительным сооружением.

Памятник «зодчему» Олексе. Установлен в 1988 г. Посвящен Олексе, которого волынский князь Владимир Василькович послал в 1276 году на северные границы княжества заложить крепость будущий Каменец.

Недалеко от вежи в 1914 г. была построена в формах псевдорусской архитектуры каменная Симеоновская церковь. В ее объемной композиции выделяется высокая башня с шатровым завершением, которая вместе с пятью куполами образует живописный силуэт постройки.

Расположение на озелененном холме обусловило обширную зону композиционного влияния памятника. Необходимо также отметить объединяющие визуальные связи между вежей и церковью, а также значение последней как высотной и цветовой доминанты в панораме поселения.

Какое-то языческое капище:

Башня круглая с наружным диаметром 13,6 м при толщине стен 2,5 м. Высота сооружения около 30 м. Фундаменты, стены и свод башни выполнены из большемерного кирпича. Пять ярусов, или этажей, башни, прорезанные окнами-бойницами, соединялись между собой внутренней деревянной лестницей. Связь между отдельными этажами была не только по внутренней лестнице: с третьего яруса можно было добраться до верхней площадки башни по каменным ступеням, устроенным в стене. Общая площадь этажей превышала 300 кв. метров.

Вот на столько башня ушла за эти годы в землю:

А раньше стены тоньше 2 метров и не делали

Во время осады в башне размещалось до 200 воинов:

Видите аиста? А он там есть!

Напоследок поехали в Высокое - небольшой городок, известный по письменным источникам с XIV в., расположен в Каменецком районе на берегах реки Пульвы. Первоначально он входил в королевские владения, а с середины XVII в. стал частновладельческим поселением Сапегов.

Высоковский дворец — памятник архитектуры классицизма. Построен в комплексе с двумя флигелями, образующими небольшой парадный двор, раскрытый в сторону въездных ворот. Такой прием планировочной организации заимствован из усадебного строительства XVIII в.

План дворца сейчас полностью изменен, фасады сохранились почти в прежнем виде. Главный фасад имеет плоскостное решение. Только средняя часть с мезонином выделена четырехколонным портиком дорического ордера. Близкие ему по формам колонны имеются на флигелях. Отмечается художественное единство составных частей дворцового комплекса. Фасад, обращенный к реке, представлен открытой террасой с парадной лестницей. В целом для фасадов характерно использование свободно трактованных форм архитектуры античности.

Вернулись в гостиницу, ещё более вусно поужинали, закупились напитками местного производства и отправились спать - на следующий день путь дальше, в Лиду.